Петрозаводск

Петрозаводск — город на берегу Онежского озера. 6 апреля 2015 года городу было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Республика Карелия

GPS: 61.784480 , 34.344634

Места

Историческая справка о железнодорожном вокзале

Строительство станции в 1894 г. позволило наладить перевозку не только пассажиров, но и портовых грузов. Здесь установлен паровоз-памятник, курсируют ретро-поезд и состав Деда Мороза.

Памятник рунопевцам

Памятник сказителю былинного карельского эпоса установлен в 1935 г. в центральном сквере города. Прообразом певца рун послужил крестьянин и охотник Петри Шемейкке.

Никольская церковь

История главного храма Сортавалы идёт от Петропавловской церкви, которая была возведена в 1799 г. Каменное здание построено в XIX веке в «национальном стиле».

Никольская церковь Сердобольского погоста на острове Риеккалансаари

Одна из древнейших церквей Приладожья стоит на высоком мысу острова и упоминается в летописях XVI в. Перестраивалась и возводилась заново, хранит алтарную икону кисти В.П. Верещагина.

Региональный музей Северного Приладожья (дом Винтера)

Своеобразный деревянный особняк построен в стиле "национального романтизма". Музей содержит экспонаты карельской истории, культуры и быта начиная от древних времён до середины XX в.

Дача Винтера (усадьба Таруниеми)

Усадебный дом в стиле финского национального романтизма всегда был наполнен духом творчества - здесь был разбит уникальный дендропарк, затем возник центр музыкальной жизни Сортавалы и музей.

Дом творчества композиторов (усадьба Рантала)

Усадьба на Ладожском озере стала творческим центром и источником вдохновения для многих деятелей искусства. Здесь были созданы знаменитые музыкальные и художественные произведения советской эпохи.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Монастырский комплекс является святым местом для паломников. Голубые купола главного храма видны отовсюду, а его декор в "Валаамском стиле" сочетает красный кирпич и каменное "небесное" кружево.

Валаамский монастырь: скиты

Монастырский комплекс включает 12 уединенных скитов. Они рассредоточены на небольших островах, имеют свою историю и устав: таможня отслеживала все грузы, прибывшие на святую землю. Ведётся реставрация, прибывает поток верующих и туристов.

Горный парк «Рускеала». Мраморный карьер второй половины XVIII — середины XIX века

Популярный туристический маршрут и объект культурного наследия Карелии. Мрамор из карьера Рускеала использовался в строительстве многих культовых сооружений: Исаакиевского собора, Зимнего дворца и даже ленинградского метрополитена.

Музей Кронида Гоголева

Этой уникальной коллекции нет аналогов в мире. Экспозиция деревянных картин "народного художника" Сортавалы открылась в 1997 г. в старинном здании финской застройки. Сюжеты резных панно - колорит русского севера и праздники простых людей.

Здание Объединенного банка северных стран

Здание построено в 1913 г. для слияния финансовой структуры и было признано архитектурным шедевром стиля модерн. Гранитная облицовка стен под черепичной крышей, обилие храмовых элементов, башенок и эркеров придают постройке облик замка.

Здание Национального акционерного банка, или дом Леандера

Историки считают дом Леандера одной из наиболее ярких построек Сортавалы в стиле национального романтизма. Архитектура здания вызывает ассоциации с формами древних храмов и средневековых замков.

Сортавальская ратуша

Пышно украшенное деревянное здание в стиле эклектики являлось центром городской жизни с момента постройки в 1885 г. Здесь проходили суды, концерты и праздники, позже разместились музей и библиотека.

Гора Паасонвуори, городище Паасо XII–XIII веков

Оборонительное убежище древних карелов на высокой скале между озером и рекой служило крепостью уже со времен викингов. Здесь найдены руины построек и орудия, предметы быта.

Здание бывшей женской гимназии

Здание гимназии в стиле псевдоготики построено в 1911 г. и своей причудливой формой обязано расположению на склоне горы.

Здание бывшего городского лицея

Значимое для архитектуры Сортавалы псевдоготическое сооружение на протяжении всей своей истории использовалось как учебное заведение.

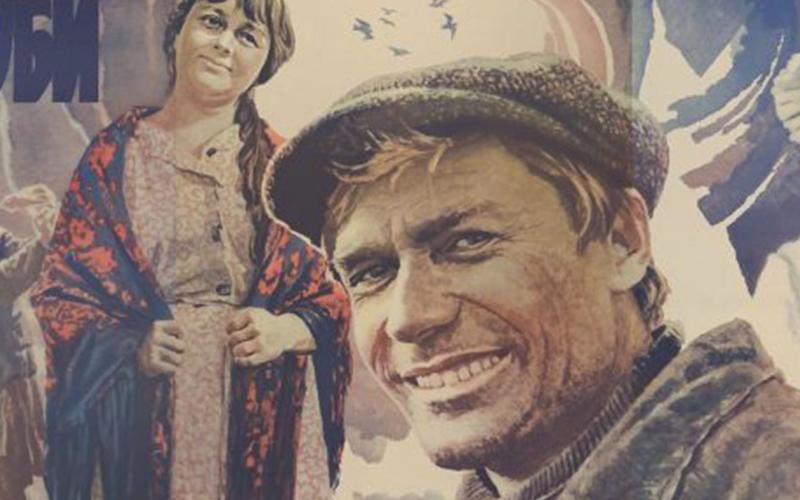

Место съёмок фильма «Любовь и голуби»

Для съемок лирической комедии «Любовь и голуби» выбрали медвежьегорские виды. В пользу знакомого многим дворика сыграло несколько факторов: подходящий пейзаж, удобная логистика и наличие мощного электроснабжения.

Фабрика «Карельские узоры»

Жители Заонежья издавна выращивали лен и ткали украшенные вышивкой изделия. Сегодня фабрика выпускает полотенца, занавески, скатерти с салфетками, блузки, сарафаны, костюмы, униформу.

Комплекс финских оборонительных сооружений на горе Лысуха

На базе финских фортификационных укреплений действует частный музей «Замок Кархумяки». Это уникальный комплекс оборонительных сооружений, вписанных в скальный ландшафт, который господствует над окружающей местностью.

Захоронение жертв массовых репрессий 1937-1938 гг. в урочище Сандармох

Одно из самых больших и известных захоронений жертв сталинских репрессий. Там были казнены 1 111 человек из «первого этапа» Соловецкого лагеря.

Административные здания и гостиница управления Беломорско-Балтийского канала

С 1931 года поселок Медвежья Гора развивался во многом благодаря строительству Беломорско-Балтийского канала, здесь разместилось его управление, гостиница и другие здания — образцы неоклассицизма, «пролетарская классика».

Беломорско-Балтийский канал. Повенчанская лестница

Семь шлюзов поднимают корабли и образуют так называемую лестницу, где и начинается Беломорско-Балтийский канал — важнейший водный путь от Белого моря до Балтики.

Музей истории железнодорожного транспорта станции Медвежья гора

Строительство железной дороги стало мощным толчком в развитии города, поэтому здесь есть Музей истории железнодорожного транспорта.

Медвежьегорский районный музей

Пять залов музея представляют постоянные композиции, которые рассказывают об истории края и строительстве Беломорско-Балтийского канала. Музей начинался со школьной выставки и вырос до 16 000 ценных экспонатов.

Здание железнодорожного вокзала 1916 года постройки

Станция Медвежья Гора имеет вокзал в виде сказочного терема — это деревянное здание с композиционным решением в традициях зодчества русского севера.

Остатки домен Повенецкого завода XVIII века в устье реки Повенчанки

Повенецкий железоделательный завод был построен в 1703 году и работал на нужды молодого Балтийского флота. Сегодня остатки двух его домен — единственные в России руины завода Петровского времени.

Деревянная церковь Петра и Павла в деревне Чёлмужи

Одна из старейших церквей в Заонежье. Она представляет собой переходный тип культовых зданий от клетских к шатровым. Сейчас храм открыт для прихожан.

Историческая справка о городской железнодорожной станции Медвежья Гора

Станция сыграла большую роль при организации грузоперевозок через Кольский залив и строительстве Беломорско-Балтийского канала.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Кондопога

История станции Кивач связана со строительством Мурманской железной дороги в 1916 году и её последующими перемещениями. Во время Великой Отечественной войны станция оказалась в центре ожесточённых боёв и оккупации.

Водопад Кивач

Первое упоминание о водопаде относится к 1563 году. В высоту он 10,4 метра, в ширину — 170 метров, и разделён на два потока. Поэт Г. Р. Державин воспел его в оде «Водопад». Сегодня это популярное туристическое место в Карелии.

Государственный природный заповедник «Кивач»

Заповедник создан в 1931 году. Сегодня его площадь составляет более 10,9 тысячи гектаров. Основную площадь занимают леса. На территории заповедника можно встретить краснокнижные растения и животных.

Клиника «Кивач»

Возникла на базе детского санатория «Кивач». Занимается оздоровлением организма через детоксикацию. Принимает около 400 человек в месяц.

Успенская церковь (Храм Успения Пресвятой Богородицы)

Деревянная Успенская церковь была построена в 1774 году в стиле прионежской школы русского деревянного зодчества. Онежская экспедиция 1926 года присвоила ей статус «памятника старины и искусства». Утрачена в результате пожара.

Музей «Марциальные воды»

Источник обнаружен в 1714 году местным крестьянином. Пётр I вместе с женой и приближёнными посещал это место четыре раза. Сегодня здесь открыт музей «Марциальные воды».

Санаторий «Марциальные воды»

Санаторий «Минеральные воды» открылся в 1964 году. В 1970–1980-е годы он увеличил количество корпусов. На территории функционируют четыре минеральных источника.

Кончезерский завод

Завод построен в 1706–1708 годах. Был частью системы Олонецких Петровских заводов. После открытия здесь выплавляли медь и чугун. В дальнейшем осталась только выплавка чугуна. После пожара завод отстроен заново. Закрыт в 1905 году.

Тивдийские мраморные ломки

Месторождение мрамора открыто неподалёку от села Тивдия в 1757 году. Здесь добывалось более 30 сортов мрамора. Добыча была прекращена в 1945 году. Сегодня здесь проложены туристические маршруты.

Дворец искусств

Дом культуры бумажников построен в 1937 году. В 1996 году выполнена его реконструкция, после которой он открылся под названием Дворец искусств. В нём расположены два духовых органа, а также Рыцарский зал.

Этнопарк «Гора Сампо»

Этнопарк расположен на вершине горы, окружённой живописными лесами и озёрами. Он тематически связан с карело-финским эпосом «Калевала», поскольку именно здесь в 1959 году А. Л. Птушко снял эпизоды фильма «Сампо» по этой поэме.

Аллея героев. Мемориал кондопожанам — героям Великой Отечественной войны

Аллея героев открыта в 1986 году. Она создана в память о кондопожанах, проявивших героизм на полях сражений: А. Н. Афанасьеве, А. П. Пашкове и В. М. Филиппове.

Памятник Г. Р. Державину в Кондопоге

Памятник Гавриилу Романовичу Державину, русскому поэту и бывшему правителю Олонецкого наместничества, был открыт в Кондопоге 16 июня 1997 года.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Беломорске

Станция Сорокская бухта открылась в 1915 году и служила важным транспортным узлом для экономики Карелии и Кольского полуострова. В годы ВОВ по линии Сорокская — Обозерская перевозили грузы и продовольствие для войск Карельского фронта.

Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы»

Одной из главных достопримечательностей музея являются петроглифы — древние наскальные рисунки. Благодаря обновлённой интерактивной экспозиции вы узнаете об истории, культуре и быте Беломорья: судостроении, зверобойных и рыбных промыслах.

Музей Карельского фронта

Музей занимает здание, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Карельского фронта. В рамках экспозиции можно посетить Галерею героев, кабинет командующего фронтом и зал Победы, узнать об истории боёв на различных направлениях.

«Бункер Мерецкова»

В 15 километрах к юго-востоку от Беломорска расположено старинное поморское село Сухое, в окрестностях которого находится заброшенный военный объект времён Великой Отечественной войны, прозванный в народе «Бункер Мерецкова».

Центр поморской культуры

В 1996 году при Беломорской детской музыкальной школе возник Центр поморской культуры, главной задачей которого стало сохранение и популяризация культурного наследия поморов. Здесь можно обучиться золотошвейному, гончарному и швейному ремеслам.

Этнокультурный центр и музей поморского быта «Хламной сарай»

Этнокультурный центр и музей поморского быта расположены в Нюхче — старинном поморском селе. Здесь можно не только познакомиться с уникальными экспонатами, но и услышать старинные поморские лирические песни, попробовать традиционные угощения.

Петропавловская церковь в селе Вирма

Вирма — традиционное историческое поселение Карелии, известное с XV века. Здесь расположен памятник архитектуры федерального значения — Петропавловская церковь, которую по праву можно назвать жемчужиной северного деревянного зодчества XVII века.

Здание, где в 1941–1944 годах размещался штаб партизанского движения Карельского фронта

С ноября 1941-го по июнь 1944 года в Беломорске располагался штаб партизанского движения при Военном совете Карельского фронта. Его основная задача заключалась в создании партизанских отрядов, подготовке бойцов и разработке боевых операций.

Здание госпиталя № 1438, где в 1944 году работал выдающийся советский хирург А. А. Вишневский

Эвакогоспиталь № 1438 начал свою работу в 1941 году. Он связан с именем выдающегося советского хирурга А. А. Вишневского, который с февраля по декабрь 1944 года занимал должность главного врача Карельского фронта.

Церковь Николая Чудотворца 1602 года и часовня Спаса Нерукотворного 1672 года Муезерского монастыря

Основанный монахом Кассианом, Муезерский монастырь стал важным религиозным и культурным центром. До нашего времени сохранились церковь Николая Чудотворца и часовня Спаса Нерукотворного — они признаны памятниками архитектуры.

Истории

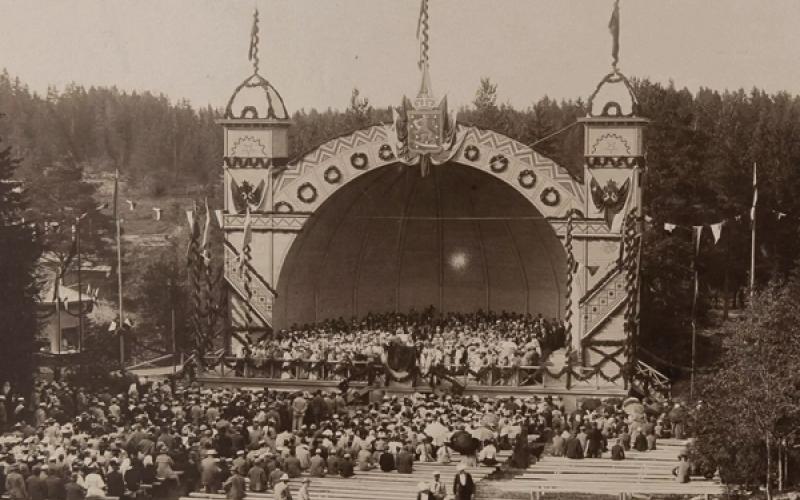

Певческие праздники Сортавалы

Вокально-хоровое искусство - излюбленный жанр североевропейских народов. Масштабные песенные праздники с участием больших коллективов проводились в Сортавале с конца XIX в.

"Театр Беломорско-Балтийского канала"

Театр обеспечивал досуг строителей Беломорско-Балтийского канала, предлагая частые премьеры, постоянный репертуар и почти ежедневные концерты.

"Захарьевы – основатели Медвежьегорска"

Основателями Медвежьегорска можно считать династию заонежских крестьян Захарьевых. Они были владельцами лесопильного завода на реке Кумсе и много сделали для развития города.

1941 год: 313-я стрелковая дивизия в боях за Кондопогу

313-я стрелковая дивизия, сформированная в июле 1941 года, впервые вступила в бой на Карельском фронте. Несмотря на отсутствие боевого опыта, солдаты мужественно сражались, отражая атаки финских войск.

Лесопильные заводы Беляевых

Одна из самых известных предпринимательских династий в лесной промышленности России — это Беляевы. Основатель династии, лесопромышленник П. А. Беляев, создал в 1856 году компанию «Пётр Беляев с сыновьями». Его сын Митрофан был не только успешным бизнесменом, но и меценатом, поддерживавшим российскую музыку. Он учредил премии имени М. И. Глинки, которые получали многие талантливые композиторы.

Люди

Граф Густав Адам Банер

Сын Йохана Банера – фельдмаршала, владельца Сортавалы, помещик, землевладелец.

Густав Йоханнес Винтер

Главный врач Сортавалы, общественный деятель, председатель городской комиссии по здравоохранению.

Николай Константинович Рерих

Русский художник, сценограф, мыслитель, философ, писатель, путешественник, общественный деятель.

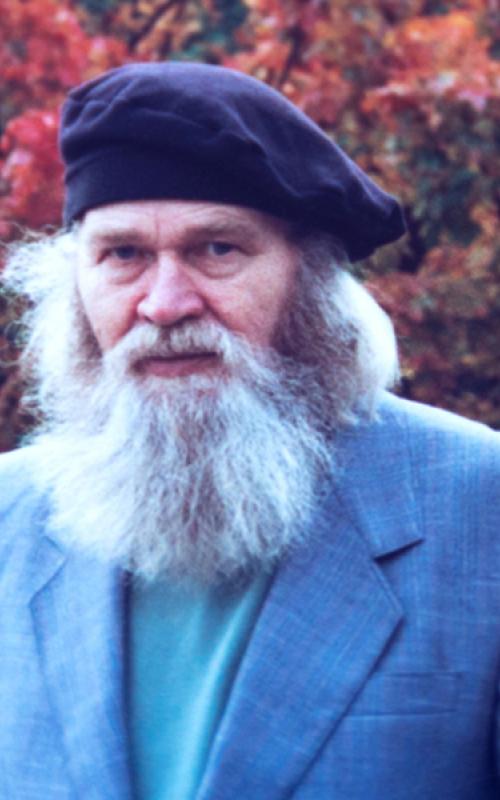

Кронид Александрович Гоголев

Советский и российский художник, Лауреат Государственной премии, Заслуженный работник культуры, участник Великой Отечественной войны.

Артемьев Тимофей Никифорович

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии подполковник.

Всеволожский Николай Александрович

Архитектор, сопредседатель реставрационной секции Комиссии по охране архитектурных историко-художественных памятников Московского Кремля.

Шежемский Сергей Васильевич

Советский педагог, заслуженный учитель школы Карело-Финской ССР, заслуженный работник культуры Карельской АССР, основатель Кондопожского краеведческого музея.

Холопов Виктор Михайлович

Советский и российский хозяйственный деятель, директор Кондопожского ЦБК в 1955–1982 годах. В 1971 году был удостоен звания Героя Социалистического труда.

Федермессер Виталий Александрович

Генеральный директор Кондопожского ЦБК в 1989–2008 годах.

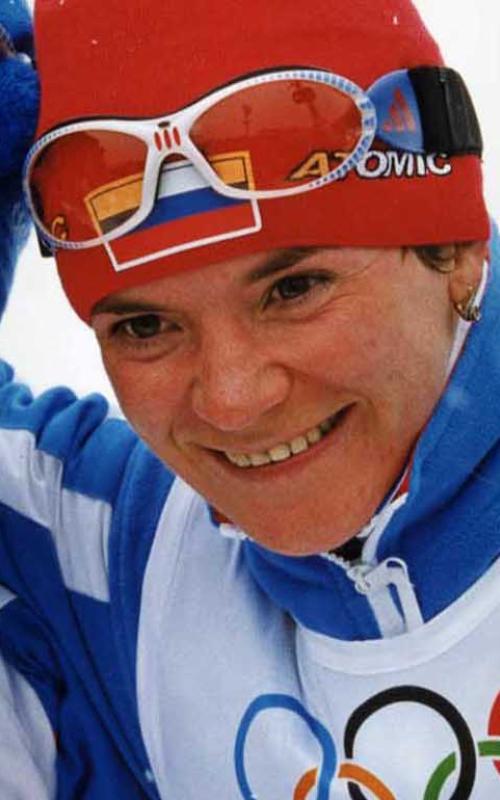

Лазутина (Птицына) Лариса Евгеньевна

Советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира.

Пашков Андрей Никитович

Андрей Никитович прошёл путь от рабочего до Героя Советского Союза. Отличившись в советско-финской войне, он продолжил служить на передовой в Великую Отечественную, где проявил себя как талантливый командир, участвовавший в ключевых сражениях.

Белый Иван Михайлович

Иван Михайлович Белый принимал активное участие в Великой Отечественной войне — служил радистом в партизанском отряде и совершал разведывательные операции в тылу врага. В мирное время он внёс значительный вклад в развитие отечественной радиотехники.

Дуров Иван Матвеевич

Талантливый исследователь, краевед, автор-составитель Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. За свою недолгую жизнь он сумел внести неоценимый вклад в изучение быта и культуры Карельского Поморья.

Другие города

Минеральные Воды

Город-курорт Минводы родился на месте древней оборонительной крепости XVII века, но люди здесь селились еще с бронзового века. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки.

Абакан

Нынешний Абакан люди начали осваивать еще в эпоху бронзы. В XVII веке сибирские казаки заложили Абаканский острог, который спустя четверть века стал крепостью.

Санкт-Петербург

Расположен на северо-западе страны, на побережье Финского залива и в устье реки Невы.

Дубна

Крупнейший в России центр ядерной физики и наукоград с населением более 74 тысяч человек. Город славится своими научными достижениями, культурной жизнью и спортивными событиями, а также недавно постро

Шуя

Шуя - древний приволжский город Центральной России, ранее входил в состав Владимиро-Суздальского княжества. Здесь производится ситец и мыло. Входит в туристический маршрут по Золотому кольцу.

Ангарск

Город Ангарск расположен в Иркутской области. Его население — свыше 220 тысяч человек. Это крупный узел железнодорожного сообщения и один из ведущих промышленных центров Восточной Сибири.