Шатурский краеведческий музей

Черноозёрский пр-д, д. 2

GPS: 55.575710 , 39.550203

Краеведческий музей в Шатуре, открытый в 1987 году, предлагает уникальные экспозиции, включая диорамы местной флоры и фауны, а также воссозданные интерьеры крестьянского быта. Он освещает трудовую и боевую славу города, включая подвиги местных жителей во время Великой Отечественной войны.

История

Краеведческий музей в Шатуре был основан в 1987 году. Сначала он размещался в помещениях бывшего военкомата, а в 2008 году переехал на первый этаж здания, украшенного четырёхколонным портиком. Ранее здесь находился трест «Шатурторф».

Музей состоит из трёх залов. В зале «Природа Шатурского края» можно увидеть диораму с чучелами животных, которые обитают в местных лесах и болотах. В зале крестьянского быта воссоздана обстановка крестьянской избы из далёкого прошлого. Здесь представлена мебель, домашняя утварь и инструменты для крестьянского труда.

В этом зале также находится экспозиция, посвящённая шатурским новомученикам и исповедникам — священникам, монахам, монахиням и мирянам, которые были репрессированы за свою веру в 30-х годах прошлого столетия. Здесь можно увидеть их личные вещи, фотографии, сделанные для следственных дел, копии смертных приговоров и постановлений о посмертной реабилитации, принятых уже в 1950-е годы.

Шатурский краеведческий музей

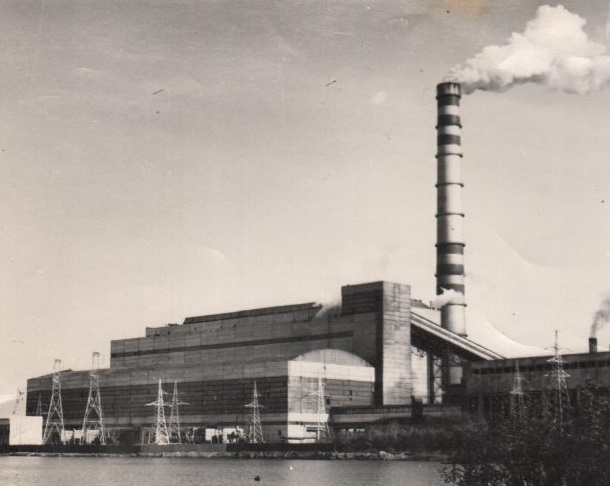

Третий зал музея посвящён трудовой и боевой славе Шатурского городского округа. Большинство экспонатов рассказывают о создании и работе Шатурской ГРЭС, а также о технологиях добычи и обработки торфа для использования в качестве топлива на электростанции.

Фотоснимок «Шатурская ГРЭС»

Фотографии и пояснительные тексты на стендах повествуют о тяжёлом в буквальном смысле этого слова труде торфяниц — женщин, занятых на разработке торфа. Одна корзина, нагруженная торфяными кирпичами, весила больше 20 килограммов. Для наглядности в зале стоит корзина, наполненная такими кирпичами. Они кажутся лёгкими, но чтобы представить, какая тяжесть ложилась на плечи торфяниц, стоит учесть, что за смену они переносили 16‒17 тысяч таких кирпичей.

Не случайно перед зданием музея, которое раньше занимал «Шатурторф», стоит памятник торфянице.

Памятник женщине-торфянице

Другая часть зала рассказывает о подвигах шатурян в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть портреты Героев Советского Союза.

Отдельный стенд посвящён подвигу шатурянина Фёдора Тимофеевича Жарова. В зале также представлена диорама, изображающая эпизод форсирования Днепра ротой под его командованием. В ходе этой операции старший лейтенант Жаров героически погиб.

В фойе музея висит картина неизвестного художника, на которой изображены руководители и общественные деятели советского государства во время просмотра в октябре 1920 года фильма о технологии гидроторфа (использования струи воды для разжижения торфа с последующей перекачкой к местам обработки).

Строительство Шатурской государственной электрической станции. Добыча торфа. Добыча торфа. Отходы от отжима. 1921-1922 гг.

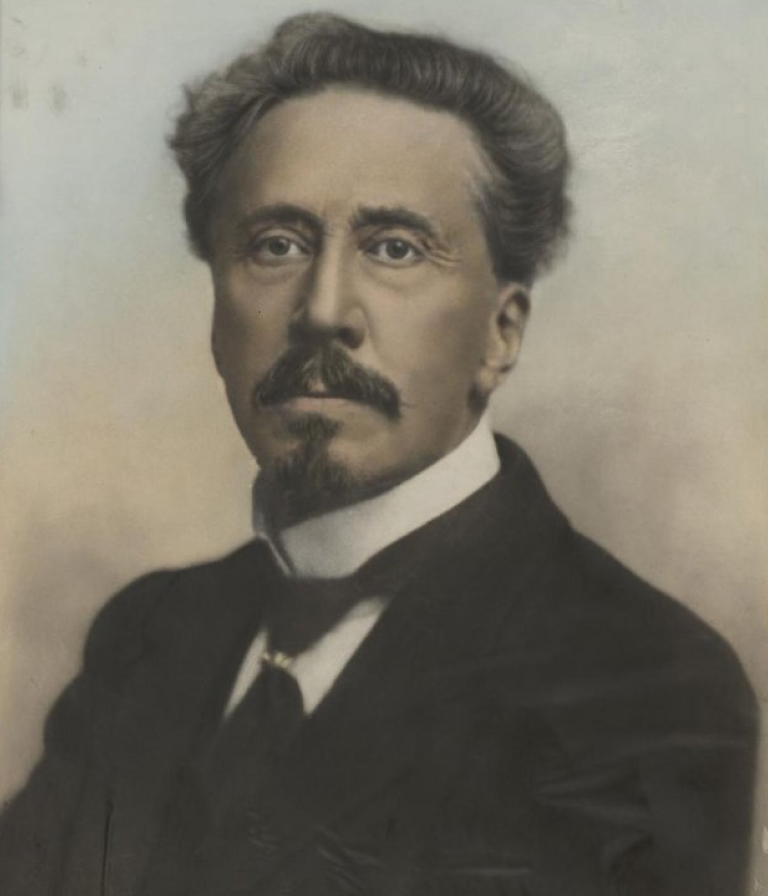

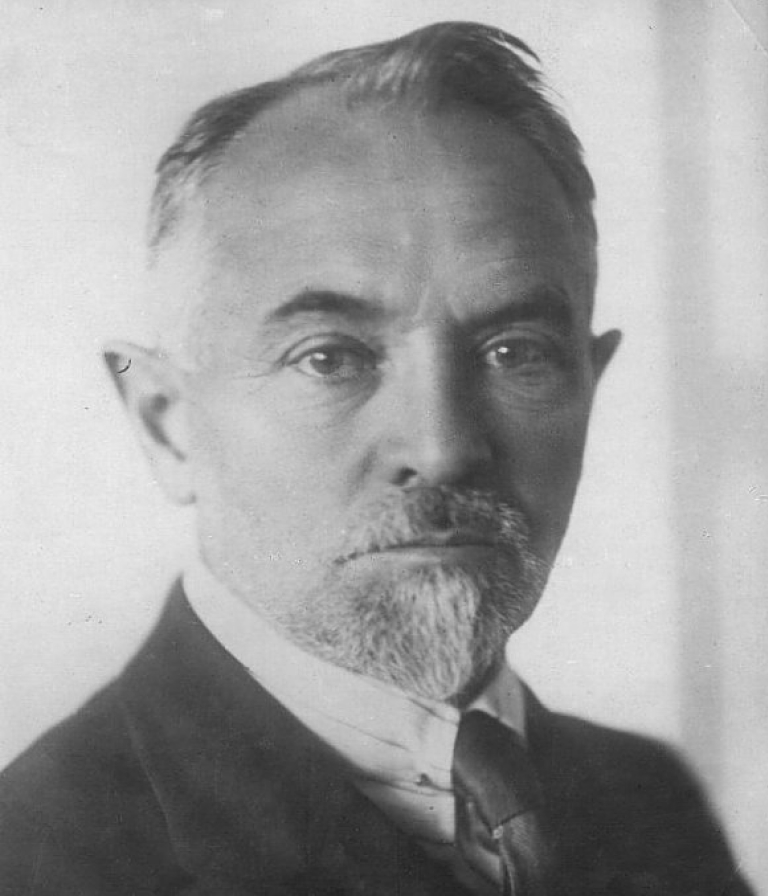

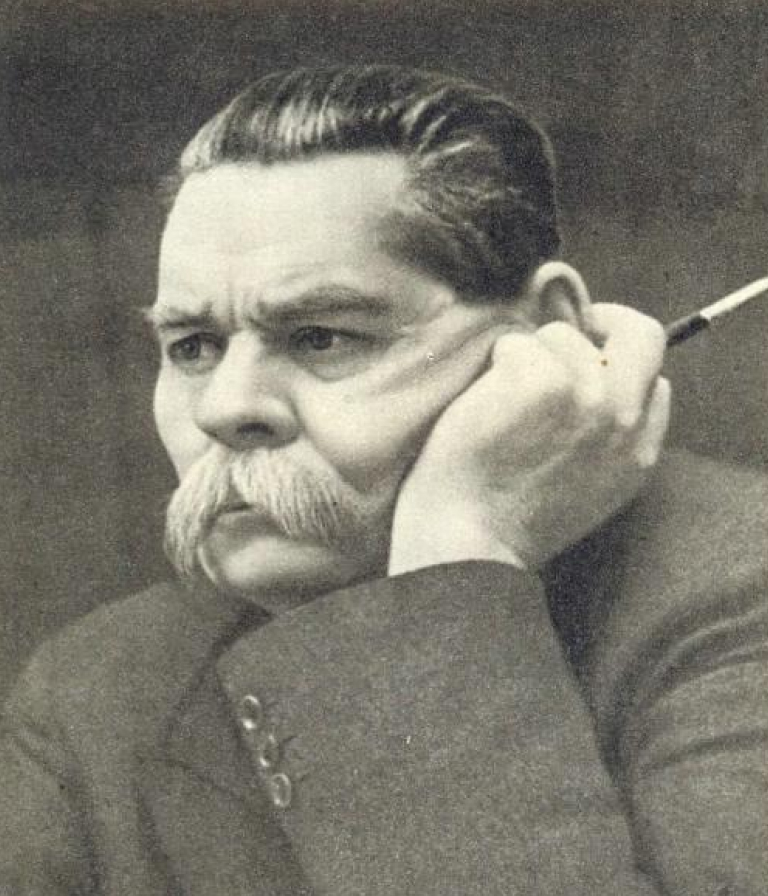

На картине можно увидеть изобретателя этой технологии — Р. Э. Классона, а также В. И. Ленина, Н. К. Крупскую, Л. Б. Красина, Ф. Э. Дзержинского, А. М. Горького и М. Ф. Андрееву.

Р. Э. Классон. Начало XX в.

Н. К. Крупская

Л. Б. Красин

Ф. Э. Дзержинский. 1970 г.

А. М. Горький (Пешков). 1962 г.

М. Ф. Андреева. 1966 г.

Необычной для эпохи социалистического реализма в искусстве выглядит расстановка фигур на картине выглядит необычно: большинство зрителей сидят, а Ленин стоит, причём в центре полотна оказался сидящий прямо перед экраном занимавший в это время посты руководителя наркоматов транспорта и внешней торговли Красин.

Источники:

© Фотоснимок «Шатурская ГРЭС». Государственный каталог музейного фонда РФ

© Р. Э. Классон. Начало XX в. Государственный каталог музейного фонда РФ.

© Н. К. Крупская. Государственный каталог музейного фонда РФ

© Ф. Э. Дзержинский. 1970 г. Государственный каталог музейного фонда РФ

© А. М. Горький (Пешков). 1962 г. Государственный каталог музейного фонда РФ

© М. Ф. Андреева. 1966 г. Государственный каталог музейного фонда РФ