Мичуринск

Город основан в 1635 году как крепость на Белгородской сторожевой черте. К середине XVII века за ним закрепилось название Козлов. В 1932 году он был переименован в Мичуринск в честь селекционера.

Тамбовская обл., г. Мичуринск

GPS: 52.8983421 , 40.4977798

Наукоград, названный в честь биолога и селекционера И. В. Мичурина

Мичуринск до 1932 года именовался Козлов. С 1937 года город становится районным центром Тамбовской области. Расположенный на правом берегу реки Лесной Воронеж, это региональный промышленный центр, узел железных и автомобильных дорог с населением около 90 тысяч человек (данные 2021 года), а с 2003 года — наукоград аграрного профиля.

Козлов. Московская улица и часовня. Вид с северо–запада. 1890–1910-е гг.

Символы города

Современные герб и флаг Мичуринска были утверждены в 2003 году, а гимн, представленный в 2011 году, остается не утвержденным.

Герб

Современный герб Мичуринска был утвержден в 2003 году. Он представляет собой геральдический щит, который обрамляет дубовая ветвь с вплетенной лентой ордена «Знак Почета». В перевязь также вплетены элементы, отражающие значение города как крупного железнодорожного узла. На красной оконечности щита помещено изображение исторического герба города 1781 года — серебряный козел на зеленом холме. В центре — открытая книга и ветвь — символ Мичуринска как центра науки и образования. Щит разделяет изображение кардиограммы, символизирующей здоровье нации — высшую цель наукограда. Ветвь и три яблока вверху символизируют аграрное направление городской науки. Венчает щит корона в виде части шестерни как символ промышленного потенциала Мичуринска.

Герб Мичуринска. Утвержден в 2003 г.

Флаг

Флаг Мичуринска был утвержден в 2003 году. Он представляет собой прямоугольное полотнище с красной, белой и зеленой полосами, в левом верхнем углу которого помещены фигуры городского герба.

Флаг Мичуринска. Утвержден в 2003 г.

Гимн

В 2011 году поэтесса Людмила Валентиновна Ништ и композитор Наталья Петровна Ермилова представили свою версию гимна Мичуринска как наукограда:

Козлов-Мичуринск — сын Руси Великой,

Будь славен, наш любимый город-сад.

Навек Отчизне верен многоликой,

Гордимся тем, что ты — наукоград!

А на Руси основан был как крепость

И отстоял ее святую честь,

Храним в веках мы предкам нашим верность,

Садам твоим, любимый город, цвесть!

Припев:

Мичурин наш на площади Соборной

И дарит яблоко любви и красоты,

Он в бронзе — символ мудрости народной,

Он — гений смелой творческой мечты!

С годами город наш становится все краше,

И каждый житель свято сохранит

Твои заслуги — это гордость наша,

И песнь в просторах о тебе звучит!

Расти, наукоград!

Цвети, наукоград!

Любимый город-сад!

Другие неофициальные символы Мичуринска

Одним из них считается бронзовое ростовое изваяние И. В. Мичурина работы скульптора Матвея Генриховича Манизера и архитектора Иосифа Григорьевича Лангбарда, установленное в 1950 году на площади его же имени. Изображения памятника широко растиражированы на посвященных городу открытках и другой сувенирной продукции.

В 2018 году в Мичуринске впервые состоялся приуроченный к проводам зимы фольклорный фестиваль «Козловские гуляния», позднее получивший название Фестиваля Козла — древнего символа города по историческому названию урочища, в котором он был основан. Этот фестиваль также может претендовать на звание неофициального символа Мичуринска.

Памятник И.В. Мичурину

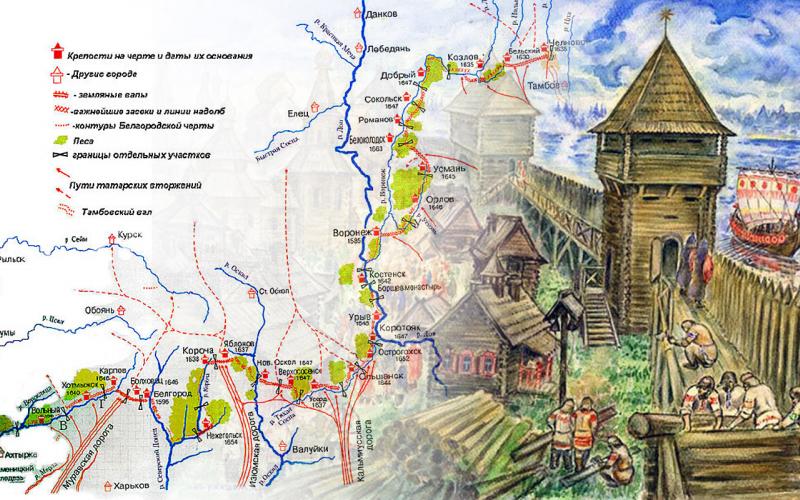

Основание крепости и Козлово урочище в XVII веке

По указу царя Михаила Федоровича от 5 сентября 1635 года город основали воеводы Иван Биркин и его зять Михаил Спешнев как крепость на Белгородской сторожевой черте. «Окромя государь Козлова Урочища угодьям, водою и полями и лесом, где городу быть угоже тово не изыскали места, — докладывали воеводы царю. — ... И служилых людей испоместить мочно с тысячу человек и больше. И новому городу и украинным городам теми людьми будет помощь и защита от ногайской сакмы [нахоженной дороги] великая, и на Козлове Урочище по твоему государеву указу, у бога милости прося... острог, которому быть вместо города, обложили [основали] октября в 11 день».

Портрет царя Михаила Федоровича. Холст, масло. Художник – Иоганн Ведекинд. 1728 г.

Крепость

К середине XVII века за построенной в Козловом урочище крепостью закрепилось название Козлов, который стал центром одноименного уезда. В 1648 году поселение приобрело известность в связи с восстанием его служилых людей, вызванного произволом воеводы Романа Федоровича Боборыкина (бунт подавили московские стрельцы). В конце XVII века недалеко от Козлова, который числом жителей, по некоторым оценкам, уже превосходил Тамбов, Петр I заложил верфь для строительства Азовской флотилии. По результатам успешных Азовских походов Петра 1695–1696 годов Козлов утратил свое оборонительное значение, но остался уездным центром. В 1708 году он был приписан к вновь образованной Азовской губернии, с 1719 года — к Тамбовской провинции (в составе Азовской, с 1725 года — к Воронежской губерний), а в 1779–1928 годы — к Тамбовской губернии.

Макет крепости в Козловском урочище Тамбовской области. Современная реконструкция

Козлов — торговый и промышленный город

На протяжении XVIII века Козлов развивался преимущественно как торговый и отчасти промышленный центр. Здешние купцы и мещане торговали хлебом, лесом, скотом, а также различными привозными товарами; в городе работали мыловаренные, свечные, кожевенные заводы, продукция которых отправлялась в Москву и другие города. В первой половине XIX века Козлов вошел уже в двадцатку крупнейших торгово-промышленных центров России. После страшного пожара 1865 года, когда в городе сгорело свыше тысячи домов и до 500 лавок с товаром, он начал застраиваться в камне. В XIX – начале XX веков, особенно после проведения через него железной дороги, Козлов упрочил свое значение центра российской и заграничной торговли продуктами сельского хозяйства.

Козлов. Толкучий рынок. 1900–1910 гг.

Рост и промышленность

Если в середине XIX века население города составляло немногим более 20,5 тысячи человек, то к концу того же столетия перевалило за сорокатысячную отметку. Его промышленность специализировалась главным образом на переработке сельскохозяйственного сырья, в городе действовали мельницы, скотобойни, винокуренный, салотопенный заводы, табачные фабрики, элеватор. К концу века к ним прибавились два чугунолитейных и колокольный заводы, крупные железнодорожные мастерские. В городе открылись отделения нескольких российских банков, действовали с десяток начальных и средних учебных заведений, 14 церквей, четыре приюта и богадельни, две конные ярмарки — Евдокиевская и Крестовоздвиженская. Тогда же в основном сложился его современный архитектурный облик.

Козлов. Московская улица и часовня. Вид с северо–запада. 1890–1910-е гг.

Козлов в XX веке

Советская власть в Козлове была провозглашена 27 декабря 1917 года. В 1918–1919 годы здесь располагался штаб Южного фронта Красной армии. В августе 1919 года город пострадал в ходе рейда казачьего корпуса генерала Константина Константиновича Мамантова по южным губерниям советской России. В конце 1920-х — начале 1930-х годов 60-тысячный Козлов стал окружным, затем районным центром Центрально-Черноземной области. В 1932 году в честь селекционера Ивана Владимировича Мичурина (причем еще при его жизни) город был переименован в Мичуринск. Научное наследие знаменитого ученого во многом определило его дальнейшее развитие.

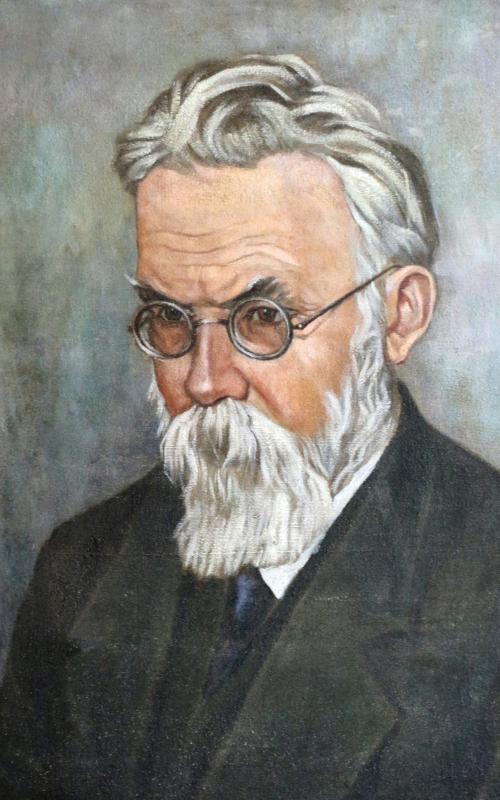

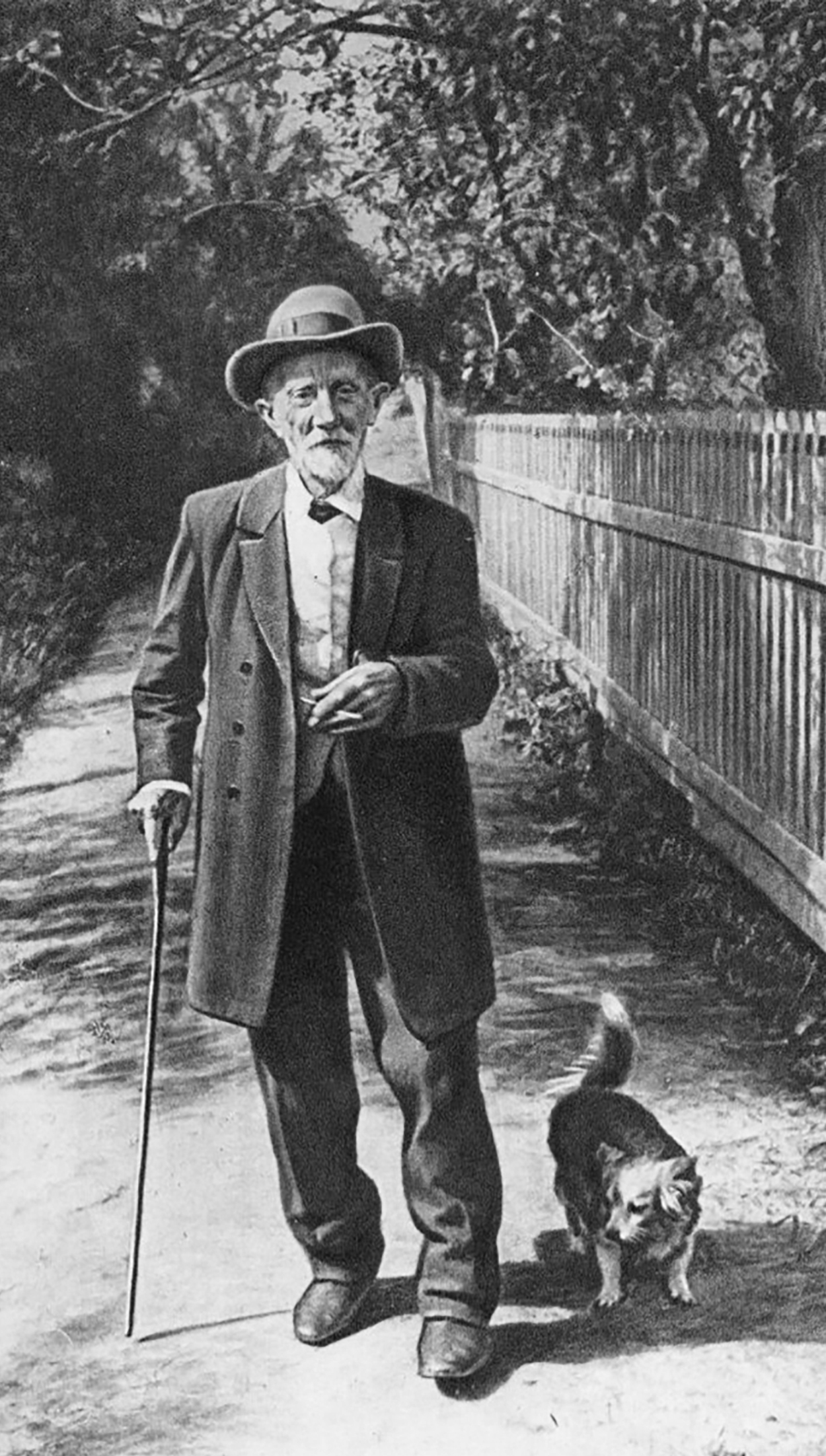

Мичурин Иван Владимирович

Селекционер

Основание крепости и Козлово урочище в XVII веке

По указу царя Михаила Федоровича от 5 сентября 1635 года город основали воеводы Иван Биркин и его зять Михаил Спешнев как крепость на Белгородской сторожевой черте. «Окромя государь Козлова Урочища угодьям, водою и полями и лесом, где городу быть угоже тово не изыскали места, — докладывали воеводы царю. — ... И служилых людей испоместить мочно с тысячу человек и больше. И новому городу и украинным городам теми людьми будет помощь и защита от ногайской сакмы [нахоженной дороги] великая, и на Козлове Урочище по твоему государеву указу, у бога милости прося... острог, которому быть вместо города, обложили [основали] октября в 11 день».

Портрет царя Михаила Федоровича. Холст, масло. Художник – Иоганн Ведекинд. 1728 г.

Крепость

К середине XVII века за построенной в Козловом урочище крепостью закрепилось название Козлов, который стал центром одноименного уезда. В 1648 году поселение приобрело известность в связи с восстанием его служилых людей, вызванного произволом воеводы Романа Федоровича Боборыкина (бунт подавили московские стрельцы). В конце XVII века недалеко от Козлова, который числом жителей, по некоторым оценкам, уже превосходил Тамбов, Петр I заложил верфь для строительства Азовской флотилии. По результатам успешных Азовских походов Петра 1695–1696 годов Козлов утратил свое оборонительное значение, но остался уездным центром. В 1708 году он был приписан к вновь образованной Азовской губернии, с 1719 года — к Тамбовской провинции (в составе Азовской, с 1725 года — к Воронежской губерний), а в 1779–1928 годы — к Тамбовской губернии.

Макет крепости в Козловском урочище Тамбовской области. Современная реконструкция

Козлов — торговый и промышленный город

На протяжении XVIII века Козлов развивался преимущественно как торговый и отчасти промышленный центр. Здешние купцы и мещане торговали хлебом, лесом, скотом, а также различными привозными товарами; в городе работали мыловаренные, свечные, кожевенные заводы, продукция которых отправлялась в Москву и другие города. В первой половине XIX века Козлов вошел уже в двадцатку крупнейших торгово-промышленных центров России. После страшного пожара 1865 года, когда в городе сгорело свыше тысячи домов и до 500 лавок с товаром, он начал застраиваться в камне. В XIX – начале XX веков, особенно после проведения через него железной дороги, Козлов упрочил свое значение центра российской и заграничной торговли продуктами сельского хозяйства.

Козлов. Толкучий рынок. 1900–1910 гг.

Рост и промышленность

Если в середине XIX века население города составляло немногим более 20,5 тысячи человек, то к концу того же столетия перевалило за сорокатысячную отметку. Его промышленность специализировалась главным образом на переработке сельскохозяйственного сырья, в городе действовали мельницы, скотобойни, винокуренный, салотопенный заводы, табачные фабрики, элеватор. К концу века к ним прибавились два чугунолитейных и колокольный заводы, крупные железнодорожные мастерские. В городе открылись отделения нескольких российских банков, действовали с десяток начальных и средних учебных заведений, 14 церквей, четыре приюта и богадельни, две конные ярмарки — Евдокиевская и Крестовоздвиженская. Тогда же в основном сложился его современный архитектурный облик.

Козлов. Московская улица и часовня. Вид с северо–запада. 1890–1910-е гг.

Козлов в XX веке

Советская власть в Козлове была провозглашена 27 декабря 1917 года. В 1918–1919 годы здесь располагался штаб Южного фронта Красной армии. В августе 1919 года город пострадал в ходе рейда казачьего корпуса генерала Константина Константиновича Мамантова по южным губерниям советской России. В конце 1920-х — начале 1930-х годов 60-тысячный Козлов стал окружным, затем районным центром Центрально-Черноземной области. В 1932 году в честь селекционера Ивана Владимировича Мичурина (причем еще при его жизни) город был переименован в Мичуринск. Научное наследие знаменитого ученого во многом определило его дальнейшее развитие.

Мичурин Иван Владимирович

Селекционер

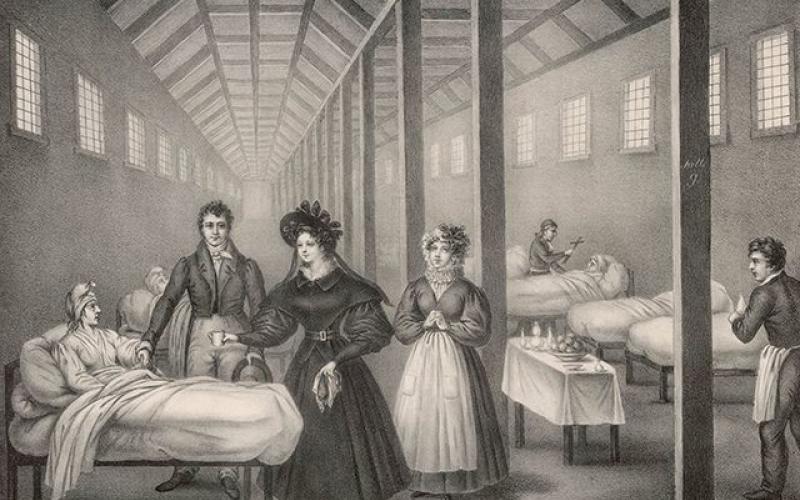

Мичуринск в годы Войны

В годы Великой Отечественной войны Мичуринск выступил прежде всего как важный железнодорожный узел, через который эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами, продовольствием шли на фронт, а раненые эвакуировались на юго-восток и восток страны. Городская промышленность перешла на выпуск военной продукции.

Красноармейцы Мичуринска. 1941 г.

С октября 1941-го по февраль 1943 года город был прифронтовым, в его военных учебных заведениях шла подготовка пулеметчиков, снайперов, связистов, военных медиков. Из горожан формировались отряды народного ополчения и противовоздушной обороны, в городе была развернута сеть госпиталей.

Мичуринск — прифронтовой город

В годы Великой Отечественной войны мичуринский железнодорожный узел приобрел стратегическое значение.

Как и вся Юго-восточная стальная магистраль, мичуринская сортировочная станция Кочетовка-I, через которую непрерывным потоком шли воинские эшелоны, работала с огромным напряжением в условиях почти ежедневных бомбежек и при полном запрете на световые и звуковые сигналы. Самоотверженный труд железнодорожников в совокупности с чрезвычайными организационными мерами позволили уже летом 1941 года кратно повысить ее пропускную способность.

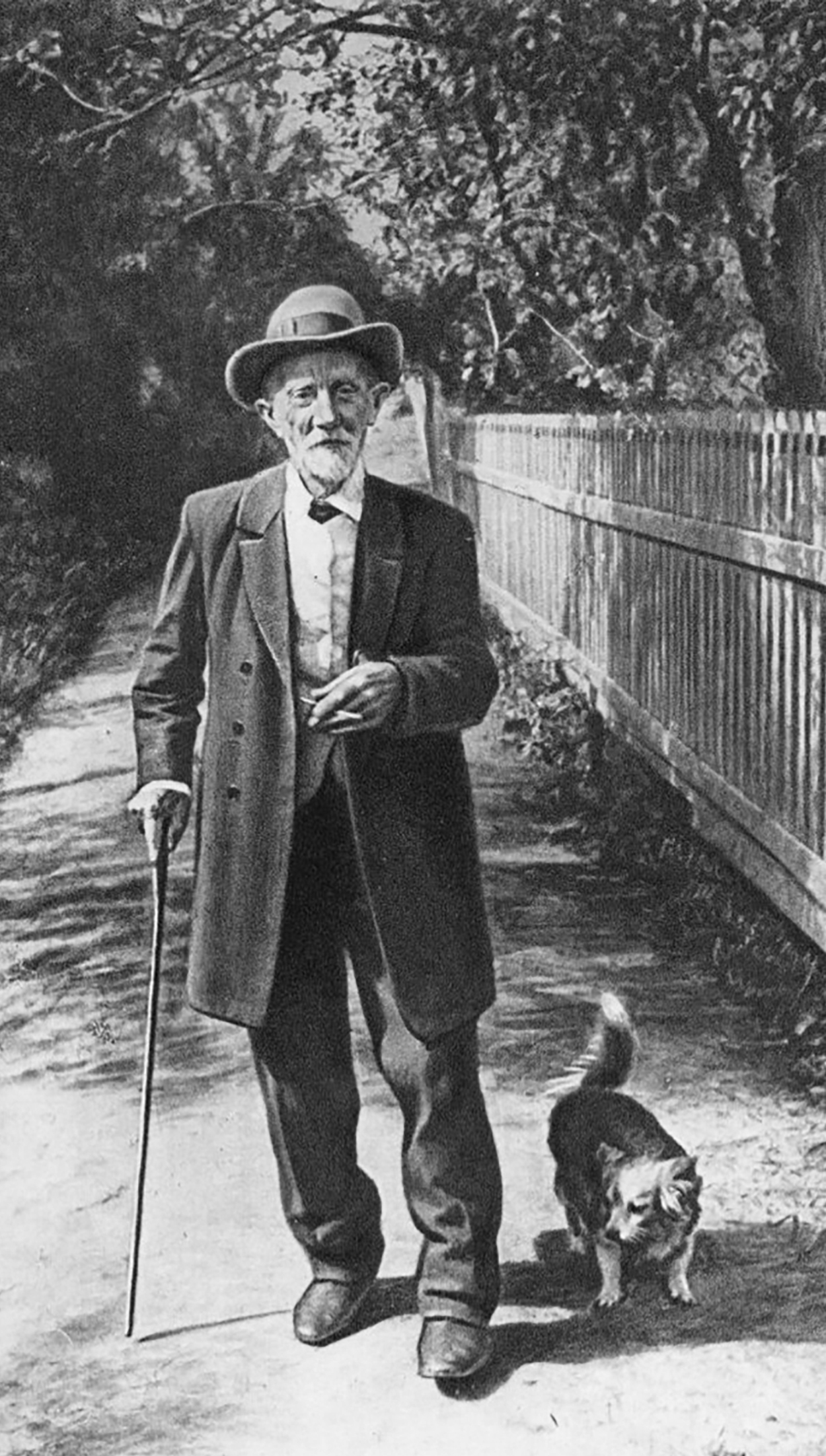

Передача паровоза «Победа» молодежи станции Кочетовка. 1946 г.

13 сентября 1942 года в связи с переводом Тамбовской области на военное положение в Мичуринске был создан городской комитет обороны, город стал прифронтовым. По всему Мичуринску копали траншеи, размещали зенитные расчеты с орудиями и пулеметами.

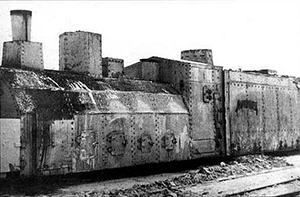

С началом войны мичуринские предприятия перешли на выпуск военной продукции. Особую роль сыграл паровозоремонтный завод, специализацией которого стал ремонт бронепоездов и бронеплощадок, выпускал он и оборудование для аэродромов. С 1942 года в составе особого дивизиона бронепоездов Рабоче-крестьянской Красной армии воевал построенный здесь бронепоезд «Мичуринец». Материалы о нем представлены в Мичуринском краеведческом музее.

Бронепоезд «Мичуринец»

Мичуринцы на фронте и для фронта

Почти половина жителей 72-тысячного Мичуринска ушла на фронт, около 20 тысяч из них не вернулись с войны. В апреле — начале июля 1942 года в Мичуринске была сформирована 161-я стрелковая дивизия, впоследствии Станиславская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого. 10 июля она была передислоцирована в район Воронежа, вошла в состав 60-й армии и сходу вступила в бой. В 1943 году за участие в битве за Днепр свыше 400 ее солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 32 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

Девушки г. Мичуринска, добровольно ушедшие на фронт. Служили в 161 стрелковой дивизии, сформированной в апреле 1942 г. в Мичуринске

В годы войны в городе была развернута сеть военных училищ, военные кадры готовило и училище железнодорожников. Его выпускники — Н. Я. Медведев, Э. Д. Потапов, К. Н. Пронин и И. И. Фирсов — стали Героями Советского Союза, а А. Д. Попов — одним из трех мичуринцев полных кавалеров ордена Славы. В общей сложности более 30 уроженцев и жителей города стали Героями Советского Союза.

Мичуринец Павел Косых на личные сбережения купил танк, командиром которого прошел всю войну, закончив ее у стен Праги. В 1943 году 50 тысяч рублей личных средств в Фонд обороны передал и уроженец Козлова народный художник СССР, лауреат четырех Сталинских премий, в скором будущем академик и первый президент советской Академии художеств Александр Михайлович Герасимов. В 1945 году по итогам командировки в Тегеран он написал картину «Тегеранская конференция руководителей трех держав».

Павел Косых

Крайний слева, рядом с именным танком

Красноармейцы Мичуринска. 1941 г.

Память о войне

Центральным и наиболее почитаемым из воинских мемориалов Мичуринска является братское захоронение свыше 2300 красноармейцев, масштабная реконструкция которого была проведена к 75-летию Победы по инициативе городской администрации и при поддержке Российского военно-исторического общества. В ходе реконструкции на мемориал была перенесена скульптурная группа «Скорбящая Родина-Мать», установлено бронзовое изваяния солдата — дар городу Военно-исторического общества.

Бронзовое изваяния солдата — дар городу Военно-исторического общества

Скорбящая Родина-Мать

Мичуринск сегодня

Промышленное развитие Мичуринска продолжилось в послевоенные годы. В 1985 году город был награжден орденом «Знак Почета».

Мичуринский государственный аграрный университет

В настоящее время благодаря расположенному здесь федеральному научному центру, который с 1992 года носит название Всероссийского НИИ садоводства имени И. В. Мичурина, Мичуринск является общероссийским центром садоводства. Городская промышленность представлена предприятиями пищевой отрасли, производством электронного, оптического и транспортного оборудования. Мичуринск остается одним из крупных транспортных узлов. В нем сложилась сеть учреждений образования и культуры: Государственный аграрный университет, техникумы и колледжи, действуют драматический театр, Дом молодежи, Дома культуры, библиотеки, музей-усадьба А. М. Герасимова, дом-музей И. В. Мичурина. В городе регулярно проходят праздники и фестивали — День садовода, Фестиваль Козла и Мичуринского Яблока, «Рок-Яблоко».

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Государственная Третьяковская галерея

Источник: © Мичуринский краеведческий музей

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Общество коллекционеров «Наше метро»

Источник: © «ПРОект ЯБЛОКИ» — садоводство, фруктохранилище, переработка

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Vector–images.com. Векторные изображения хорошего качества

Источник: © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Мичуринск Тамбовской области

Источник: © БезФормата — Новости Мичуринска и Тамбовской области

Источник: © МБУК «Мичуринский краеведческий музей»Источник: © МБУК «Мичуринский краеведческий музей»

Источник: © МБУ «Буинский краеведческий музей» Буинского муниципального района Республики Татарстан»

Источник: © Мичуринский краеведческий музей

Источник: © Мичуринская правда — Новости Мичуринска и Мичуринского района

Источник: © Электронное периодическое издание «Храмы России»

Места

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Каменное здание храма сочетает в себе элементы барокко и классицизма. Собор возводился и перестраивался на протяжении 200 лет с 1694 года. В постсоветский период его снова реконструировали.

Площадь Ленина и памятник В. И. Ленину

Площадь Ленина расположена на пересечении трех главных улиц Тамбова. На ней располагается памятник Ленину и сквер с самым большим фонтаном в городе.

Здание бывшего Гостиного двора

Современное каменное здание Гостиного двора было построено в Тамбове в первой половине XIX века. В 1950-х оно лишилось галереи второго этажа, но в остальном сохранило свой первоначальный облик.

Здание бывшего Александринского института благородных девиц

Институт благородных девиц предназначался для девочек-дворянок 10–12 лет из Тамбовской и окрестных губерний. Сейчас здание является одним из корпусов Тамбовского государственного университета имени Державина.

Историко-музейный комплекс Усадьба Асеевых

Усадьба Асеева — образец эклектичной архитектуры начала XX века. В 2014 году дом-дворец и усадебный парк стали историко-музейным комплексом, который ежегодно посещает свыше 100 тысяч человек.

Музей истории медицины Тамбовской области. Подлинные вещи выдающихся докторов

Музей посвящен истории развития медицины в Тамбовском крае с XVIII века. Среди экспонатов представлены подлинные вещи А. Л. Чижевского и В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки).

Музейно-выставочный центр Тамбовской области

Экспозиция музейно-выставочного центра посвящена теме войны. В нем представлены фронтовые реликвии, произведения батальной живописи, оружие и личные вещи фронтовиков.

История Тамбовского вокзала

Каменное здание пассажирского вокзала Тамбов-I построено в 1870 году. Первоначально оно внешне напоминало крепость, но в ходе реконструкции и модернизации приобрело более современный облик.

Резиденция тамбовских епископов. Казанский Богородичный мужской монастырь

С XVIII века Казанский монастырь был резиденцией тамбовских епископов, в XIX веке при нем открылось миссионерское братство. После революции его отдали ГубЧК, но в 1990-е монастырь вернули РПЦ и отреставрировали.

Торжище, городской базар, или Центральный рынок

Торговля на этом месте идет с XVII века. На Центральном рынке Тамбова до сих пор сохранились исторические здания торговых рядов, а сам рынок по-прежнему пользуется большой популярностью у горожан.

Особняк Нарышкиных. Дом старинного тамбовского рода

Деревянный особняк Нарышкиных построен во второй половине XIX века. В нем дважды останавливался Николай II с семьей. В советское время здание национализировали и отдали под коммунальное жилье.

Тайные богослужения в трудовой артели. Вознесенский женский монастырь

Женский Вознесенский монастырь основан в 1690 году. В 1918 году он был закрыт и разграблен, но до 1925 года в нем продолжались тайные богослужения. Монастырь был возвращен РПЦ только в 1988 году.

Тамбовская областная картинная галерея

В коллекции Тамбовской областной картинной галереи на данный момент насчитывается более восьми тысяч экспонатов. Особая гордость галереи — картина голландского живописца Яна ван Скореля «Мадонна с младенцем».

Завод «Ревтруд». Индустриальная история города

Современный комплекс построек завода образовался вокруг двухэтажного здания бывшего казенного винного склада. С 1922 года «Ревтруд» неоднократно менял профиль.

Здание Тамбовского музыкального училища

Сейчас здание музыкального училища принадлежит ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Сам Рахманинов неоднократно приезжал в Тамбов с концертами, а однажды даже инспектировал работу училища.

Дом-музей Георгия Чичерина — видного советского дипломат

Дом-музей — филиал Тамбовского областного краеведческого музея. Назван он в честь видного дипломата и наркома иностранных дел Георгия Чичерина, но его экспозиция рассказывает обо всем дворянском роде Чичериных.

Памятник композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Знаменитые марш и вальс

Памятник состоит из гранитного пилона с партитурами марша «Прощание славянки» и вальса «На сопках Маньчжурии», а также бронзовых скульптур их авторов, судьбы которых неразрывно связаны с Тамбовом.

Мемориальный дом-музей архиепископа Луки

Музей открыт в 2018 году в одноэтажном доме, в котором, будучи архиепископом Тамбовским и Мичуринским, жил святитель Лука. Его наследие — множество трудов по медицине и богословские сочинения.

Тамбовский городской Парк культуры и отдыха

Парк появился в советское время и объединил в себе городской сад XIX века, бывшую центральную площадь города, превратившуюся в сквер во второй половине XIX века, и Купеческий сад, основанный в начале XX века.

Два вокзала и огромная железнодорожная сеть вокруг Мичуринска

Строительство железнодорожной линии началось здесь в 1860 году. А в 1890-е годы город стал узловой станцией огромной сети железных дорог. Сейчас в нем действует два пассажирских вокзала и одна грузовая станция.

Козловский Свято-Троицкий мужской монастырь. Древнейший памятник истории и культуры Мичуринска

Свято-Троицкий монастырь основан раньше самого города — в 1627 году. В 1886 году его настоятелем стал Владимир Богоявленский. С 1920-х по 1999 год на его территории располагался сельскохозяйственный питомник.

Ильинская церковь

Храм построен в 1781 году. Авторство приписывают архитектурной мастерской Растрелли. От разрушения в советское время церковь спас реставратор И. Э. Грабарь, однако внутреннее убранство сохранить не удалось.

Боголюбский собор. В память об избавлении от эпидемии холеры 1847 года

Собор возвели в 1873 году, позднее при нем устроили женский монастырь. После революции их закрыли. В 1990 году собор вернули РПЦ, а вот постройки монастыря до сих пор используются под муниципальное жилье.

Дом-музей И. В. Мичурина

Двухэтажный дом И. В. Мичурин спроектировал сам, а на участке разбил питомник. Сейчас здесь располагается музей. Примечательно, что все его экспонаты — подлинные, а многие из них сделаны руками ученого.

Мичуринский драматический театр

В бывшем здании табачной фабрики в 1897 году заработал театр. В 1913 году он переехал в новое специально построенное для театра здание. На его сцене выступали многие известные деятели искусства.

Тарбеевская (Козловская) верфь. Первая государственная

Первая государственная верфь в России создана в 1659 году на реке Лесной Воронеж. На ней была построена почти тысяча стругов, вошедших в Азовскую флотилию Петра I. В 1695 году верфь перенесли ближе к Воронежу.

Мичуринский государственный аграрный университет

Здание главного корпуса построено в 1904 году для коммерческого училища. В 1930 году его занял Институт селекции плодово-ягодных культур, созданный по инициативе И. В. Мичурина. На его базе и открыт МичГАУ.

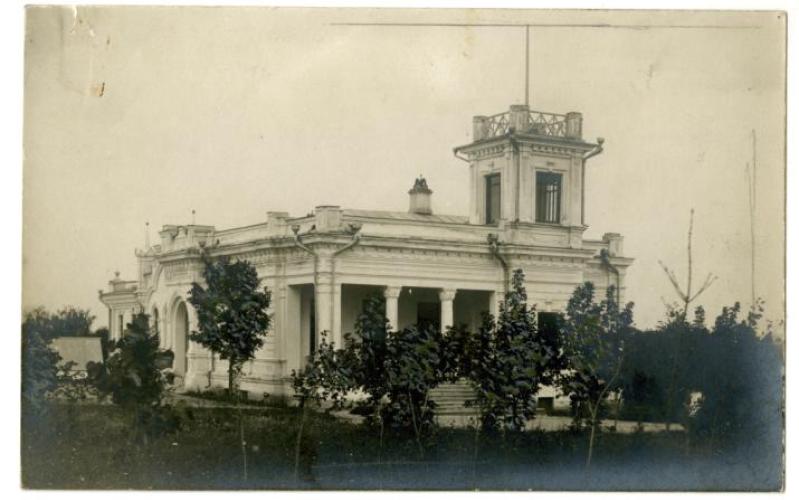

Музей-усадьба А. М. Герасимова. Место, где начал свой творческий путь Александр Герасимов

Музей занимает усадьбу XIX века, где А. М. Герасимов провел детство, а в 1930-е оборудовал свою мастерскую. Художественную основу музея составляет коллекция из 54 полотен, подаренных художником городу.

Литературно-музыкальный музей Мичуринска

Музей был открыт в 1990 году в бывшем особняке князей Голицыных. Одна из постоянных экспозиций как раз посвящена их жизни. Помимо этого, музей рассказывает о музыкальных и литературных традициях города.

Красные казармы

В 1915 году для квартирования 39-го пехотного Томского полка были построены Красные казармы. В настоящее время в одном из зданий размещается учебный авиаполк, во втором — Мичуринский городской суд.

Памятник самолету Л-29

В 1952–1995 годах в городе дислоцировался 644-й учебный авиационный полк, который подготовил более 8000 летчиков, в том числе космонавта С. А. Волкова. Памятник в виде самолета Л-29 был установлен в 2012 году.

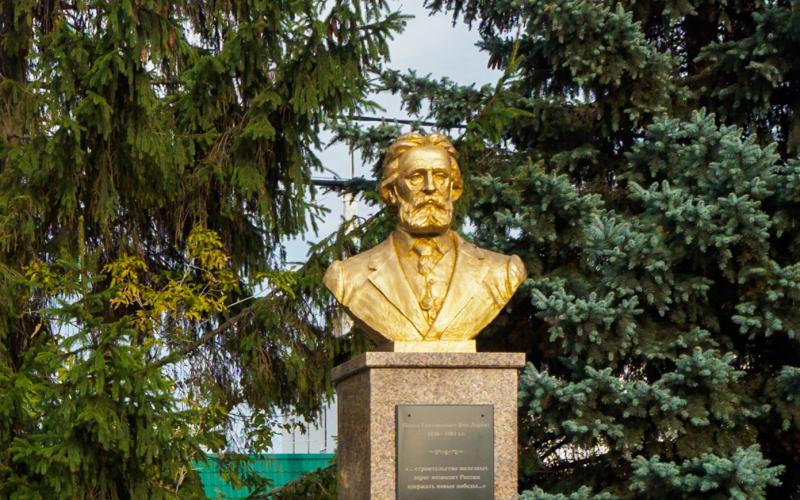

Памятник П.Г. фон Дервизу

В 2021 году на территории вокзала Мичуринск-Уральский был открыт памятник Павлу Григорьевичу фон Дервизу — известному предпринимателю и меценату, создателю Рязано-Козловской железной дороги.

Утраченная усадьба И. Г. Рахманинова

Имение в селе Старая Казинка Козловского уезда принадлежало просветителю Ивану Герасимовичу Рахманинову. Сама усадьба не сохранилась, но память о ее владельце по-прежнему чтят.

Бывшее имение Турмасово. Первый питомник Мичурина и усадьба в псевдорусском стиле

В 1888 году в Турмасове один из своих первых питомников организовал И. В. Мичурин. С 1900 года здесь обосновались Снежковы, которые в 1899–1904 годах построили усадебный дом с замысловатым экстерьером.

Здание бывшего губернского Дворянского собрания

Двухэтажное богато декорированное здание губернского Дворянского собрания построено в 1897 году. Оно состоит из трех основных корпусов, которые сверху напоминают силуэт летящей пчелы — символа Тамбова.

Истории

Коммунальная улица. Пространство купеческой архитектуры

Коммунальной улице присвоен статус историко-культурного памятника. Ее архитектурный ансамбль сложился в XIX веке и состоит преимущественно из гражданской дворянско-купеческой застройки.

Бывший дом Минаса Шоршорова — пышный особняк и торговый комплекс

В начале XX века дом купца Шоршорова представлял собой целый торговый комплекс. Сейчас в нем располагается управление Минюста России по Тамбовской области, Музейно-выставочный центр и торговые предприятия.

Особняки Толмачевых

Род Толмачевых немало повлиял на облик города Тамбова. Среди зданий, принадлежащих Толмачевым, была даже частная электростанция, которая обеспечивала энергией не только усадьбу, но и ближайшие дома.

Холера в Тамбове, строгий карантин и бунт горожан

В 1830 году в Тамбове началась эпидемия холеры. Губернатор объявил жесткий карантинный режим, который парализовал сельское хозяйство и торговлю и привел к резкому росту цен на продовольствие.

Тамбовский кремль — древняя крепость

Тамбовская крепость была построена в 1636 году. Она имела вид трапеции и делилась на две линии обороны. Макет крепости можно увидеть в Тамбовском областном краеведческом музее.

Тамбовский (Татарский) вал

Тамбовский вал — часть оборонительного рубежа России XVII века. На сохранившихся участках обнаружены редкие виды растений и свидетельства земледельческого освоения региона задолго до его русской колонизации.

Козловский вал — фрагмент Белгородской сторожевой черты

Строительство Козловского вала как части Белгородской сторожевой черты началось в 1636 году. На сегодня сохранилось несколько его фрагментов, а на прилегающих территориях ведутся археологические раскопки.

Торжества по случаю открытия железной дороги Рязань — Козлов

Появление железной дороги в 1866 году определило дальнейшее развитие города. На сегодня здесь сложилась традиция отмечать юбилеи Юго-восточной железной дороги, в состав которой входит ее Мичуринский регион.

Музейная выставка «Тамбовская Вандея. Крестьянская война на Тамбовщине 1920–1921 годов»

Выставка в Тамбовском областном краеведческом музее посвящена восстанию 1920–1921 годов. Крестьяне и эсеры Тамбова объединились против революции, которая попрала их интересы.

Люди

Владимир Иванович Вернадский

Ученый-естествоиспытатель, создатель научных школ в минералогии и геохимии, академик и мыслитель.

Эммануил Дмитриевич Нарышкин

Обер-камергер, тайный советник, крупный тамбовский и саратовский землевладелец, благотворитель и меценат.

Иван Владимирович Мичурин

Естествоиспытатель и основоположник научной селекции плодовых культур.

Другие города

Беслан

Третий по численности город Северной Осетии — Алании с населением около 37 тысяч человек. Это важный индустриальный центр и железнодорожный узел, расположенный в 29 километрах к северу от Владикавказа

Зеленоград

Зеленоград, основанный в 1958 году как спутник Москвы, стал важным центром электронной промышленности и научных исследований.

Пятигорск

История города Пятигорска начинается с 1774 года, хотя поселения на этом месте существовали ещё с эпохи бронзы. В 1780 году здесь была заложена Константиногорская крепость, при ней возникло поселение.

Кондопога

Город Кондопога, расположенный на северо-западном берегу Онежского озера, имеет долгую историю, которая начинается не позднее XIII века.

Минеральные Воды

Город-курорт Минводы родился на месте древней оборонительной крепости XVII века, но люди здесь селились еще с бронзового века. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки.

Арзамас

Арзамас был основан в середине XVI века. Начав свою историю как крепость, он превратился в крупный промышленный центр. Сейчас это старинный русский город, где можно увидеть множество памятников.